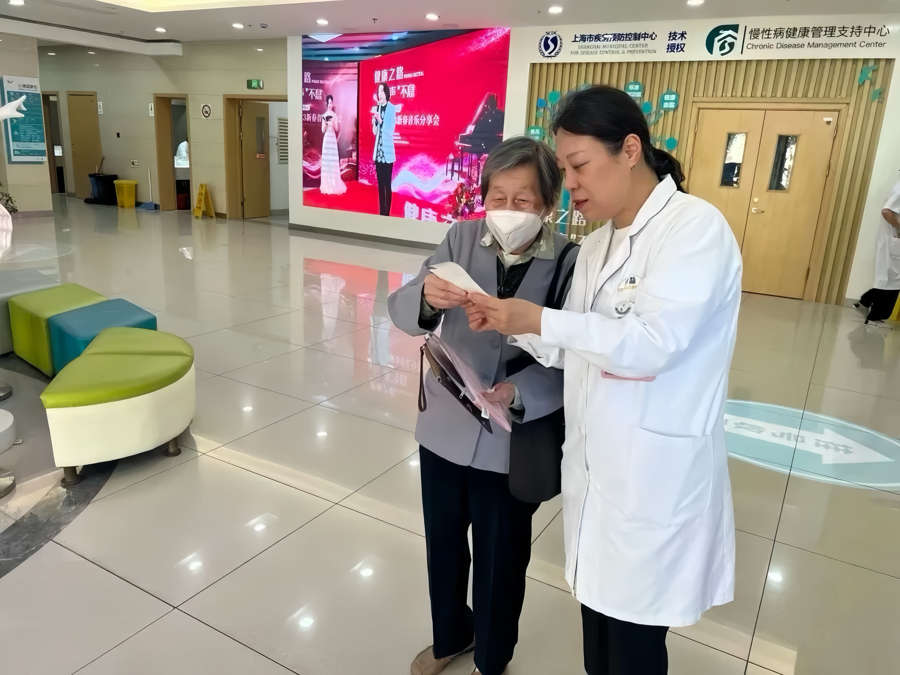

左二,何菁。

左二,何菁。

她并不是一个擅长言辞的人,深耕护理工作37年,却要每天至少说500句。

今年,黄浦区打浦桥社区医院护理部主任何菁荣获“中国好护士”称号,这也是上海唯一。

每天500句,跟谁说,说了什么,结果如何?昨天,记者跟何菁聊了聊,听明白了37年里的每天500句。

初心始发

数年前,原本期待投身金融行业却偶然进入卫校,何菁与护理专业不期而遇。何去何从?1988年,“学习发烧友”何菁以多次“三好学生”的荣誉从黄浦区卫校毕业。

见习护士的工作很辛苦很单调。直到有一天,何菁亲眼见证了急救室里一场生死抢救,由此认定了自己的职业选择。那天,一位熟识的师姐因普鲁卡因青霉素过敏陷入休克,现场医护奋力抢救,师姐转危为安。原来,生死之际,救死扶伤,是这样惊心动魄,专业、勇气、力量,无论那一样,都让人肃然起敬。

从那天起,何菁决心投入护理一线。从那天起,何菁开始了每天500句的职业生涯。

总是安慰

医家名言:有时治愈,常常帮助,总是安慰。

社区护理,能做什么?打针注射、测量血压、创口护理,亦或是贯穿于操作间隙的一次次俯身倾听、一次次关怀慰藉、一次次感同身受。

37年来,在平凡的岗位上做平凡的事,从初入职场的新人护士成长为了业务娴熟的骨干主管护师,再到打浦桥社区医院护理部主任,何菁带领团队共同织就最亲、最近、最紧的社区健康“守护网”。

每天500句,跟病人及家属说话,了解病情,抚慰焦虑,洞察健康风险,及时干预化解风险。去年8月,76岁的周老先生孤身在打铺桥医院就诊,等电梯时突觉双腿无力摔坐在地。接到消息后,何菁迅速协调中心医护团队赶至现场应急施救。全科、外科、护理以及后勤保障等部门的多方协同,为患者高效、系统地完成了心脑血管类疾病以及骨折的风险排查。期间,何菁及时通过就诊信息,电话联系家属取得了联系,让病患和家属真切感受暖心陪伴、坚实依靠。

37年来,如此生死急救中的慰藉,发生过无数次。在社区医院,丰富的临床经验、临危不惧的冷静协调,让何菁的职业生涯一次次刷新救死扶伤的纪录。

青出于蓝

何菁的团队中有三十多名护士,其中四名是男护士,团队很年轻,不少90后。

薪酬满意吗?工作满意吗?打算离开吗?

一听到这些问题,年轻的护士们就会笑成一朵花。满意,很满意!离开?没想过,怎么会呢!

显然,这个团队的幸福指数不低。为啥呢?因为,在这里,成就感、幸福感、获得感,一样也不缺。

2005年,深化医药卫生体制改革,社区护理也正面临深刻变革。何菁转岗打浦桥社区医院,岗位职责也由“专注于疾病治疗”延伸至“患者整体需求”,由“被动治疗”变为“主动管理”。

因此,更扎实的专业技术、更卓越的学习能力,写进了何菁的新职业规划。迄今,她已拥有多项护理岗位执业证书,更鼓励团队所有年轻人以专业能力赢得职业价值,青出于蓝。

每天至少500句,不少话是团队里的师徒交流。“一群人、一条心、一件事、一起拼、一定赢”——这是打浦桥社区医院的座右铭,更是何菁团队的价值观。

驿心大道

近年来,何菁团队荣获上海市巾帼文明岗称号,市、区级科研项目申报4项,发表论文30余篇,相关领域案例多次被中华护理学会专题学术交流会议录用并进行大会交流及壁报展示,医疗废弃物回收装置等作品获专利申请。

同时,何菁持续深化护理人文建设,塑造IP吉祥物“护护”,推出打浦智慧科普家族-叮叮形象,以“二次元”生动传播社区护理关键词;不断加大科普传播力度,先后打造数档健康科普系列与护理科普“代言人”,开创交互式科普模式,设立护理中心集市,并连续2年荣获社区卫生服务中心健康科普影响力第一与特殊贡献奖。

何菁团队还推出“菁菁信箱”,以线上线下图文媒介构建起“医患之桥”;带领各科室医务成员共同推出打浦中医小郎中-驿心研学-百名学生记者探访社区医院“三部曲”,沉浸式体验社区健康守门人的医教融合。

今天,走进打浦桥社区医院大门,大楼旁小路边有个路牌,上书“驿心大道”——小路,也是大道;在这里,“何菁们”每天500句,那是病患的心灵驿站,是通向社区健康的康庄大道。

民信配资-正规股票配资门户-恒指配资开户-配资114查询提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:平台配资利用北斗定位、智能评估等系统和模拟仿真手段

- 下一篇:没有了